スケッチというと皆さんなにを思い浮かべるでしょうか。

人物画とか静物画とか...。

今回はテクニカルイラストレーションにおけるスケッチのお話しです。

パーツカタログを制作する場合の材料としては、まずはCADデータが基本だと思います。

2Dだったり3Dだったり...もちろんそれが無いときは紙図面でしょうか。

まあ、最近の若い人は機械図面が読めないというお話をいろいろな所で聞きますが...。

一般的に機械を開発する場合は設計~試作/調整~製品化という工程かと思いますが、中には製品を作りながら少しずつ効果を確かめつつ研究/調整して開発するメーカーさんもいらっしゃいます。

その様なメーカーさんの場合、できた製品から図面を制作、その間にマニュアル類も用意するという手順になります。

つまりパーツカタログを制作する時点では図面が無いのです。

その様な場合どうしましょう?

その場合はお客さんの所へ取材しに行き、現物の写真やビデオを撮らせていただきパーツカタログを制作します。

写真を撮るだけの場合、取材の時間は短くてすみますが、実際にイラスト化する時点で寸法がまるで分らないため手探りで大きさを調整して作業を進めることになります。

逆に時間がかかてしまったり、後戻りが頻繁に発生しまう事が多くなります。

そこで、スケッチが有効になります。

機械製図でいうスケッチとは、機械部品の一面に跡が残る何かを塗り紙に押し当てて型取りをしたり、部品を紙面に置いて鉛筆で輪郭をなぞったりして形状を取得します。

しかし、テクニカルイラストでは斜めから見た絵なのでこのような方法を採る事ができません。

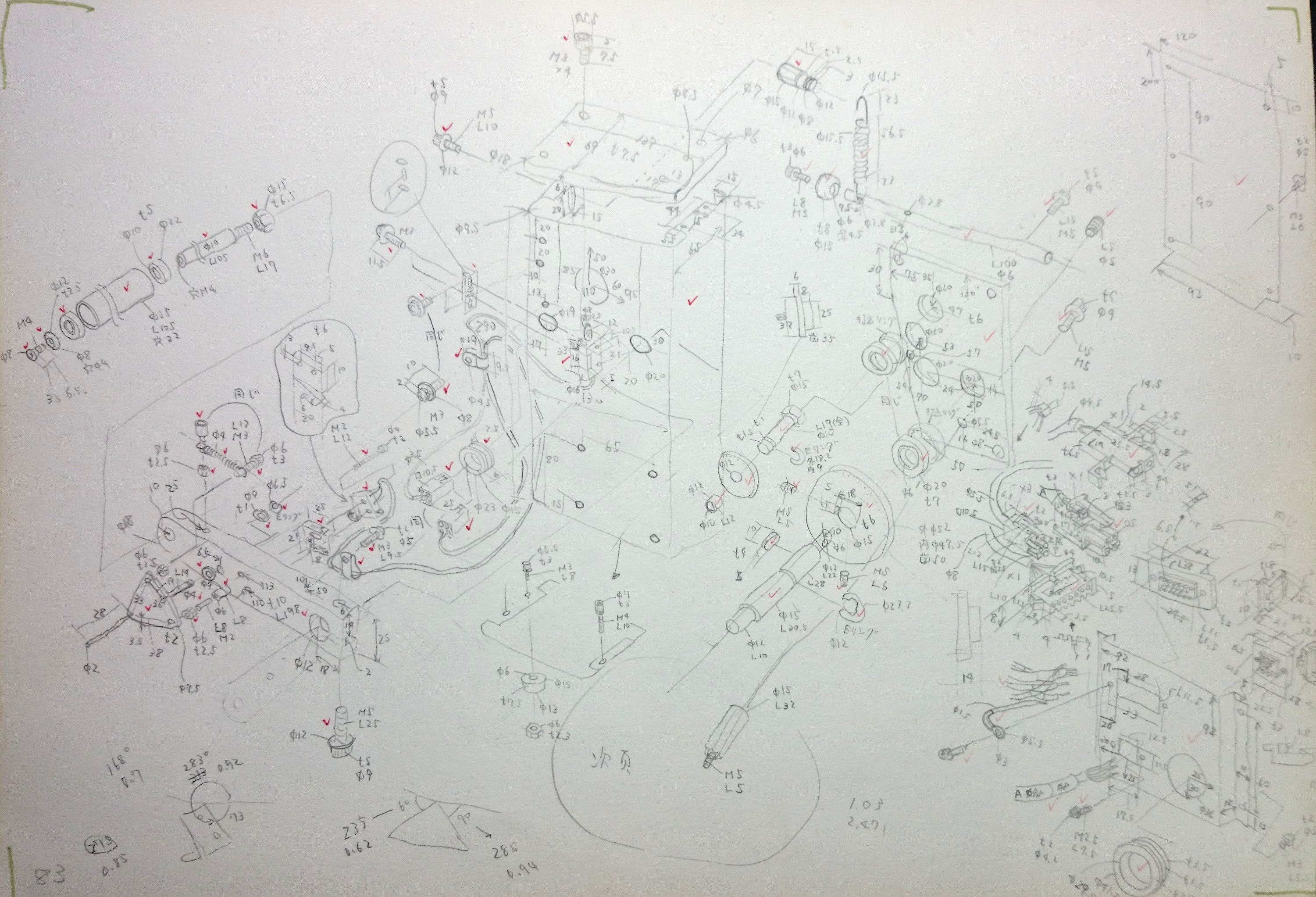

どうするかというと、その場でフリーハンドでテクニカルイラストを書いてしまい、そこに測った寸法数値を書き込んでいきます。

寸法は大まかで構いません。細かい所はイラストを書く時に調整すればよいのです。

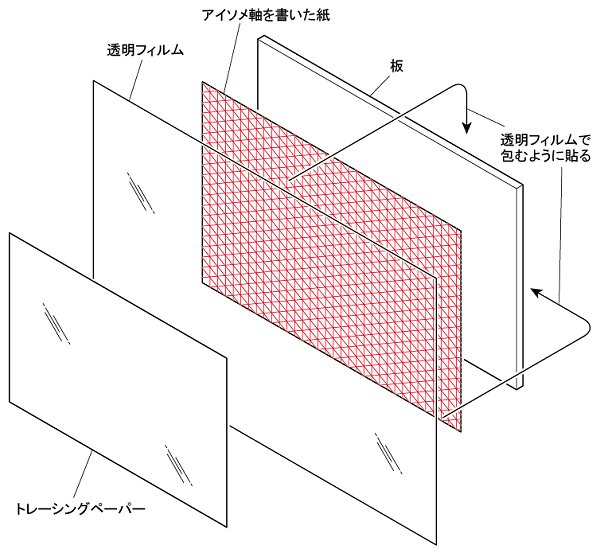

フリーハンドで書くと言ってもなかなか難しいので、私の場合の初めの頃は木の板面に紙にアイソメ軸を沢山赤ペンで書いた物を、全面透明フィルムで貼り付けてその上にトレーシングペーパーを貼ってスケッチしたりしていました。

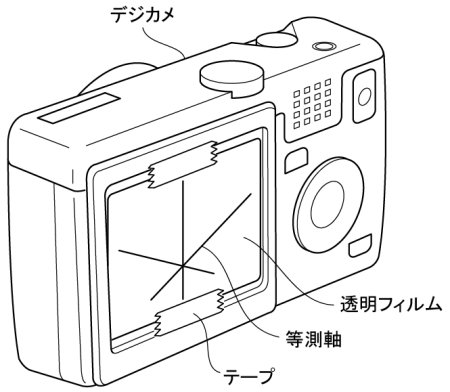

現物は既に廃棄してしまっており写真はありませんが、以下の様な感じです。

これを以下の様に使います。

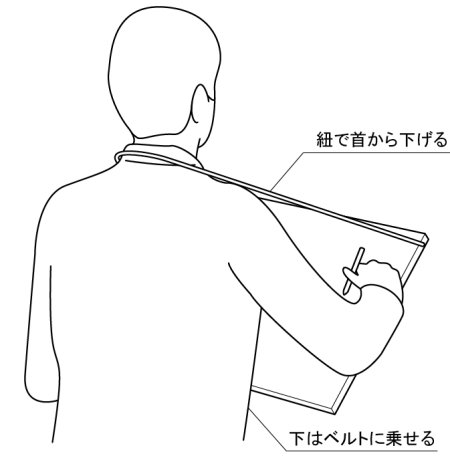

動き回ってスケッチしていきますので、イーゼル等は使えません。

まあだんだんとりあえずで良いからと普通のスケッチブックに書いて寸法を入れていましたが...。

細かい所はやはり写真をいろいろな方向から大量に撮って、後から参考にします。

昔はフィルム式のカメラでしたので現像に大金がかかりましたが、デジカメはその点助かりますね...あとはバッテリーの持ちとメモリー容量だけの問題です。

逆に写真をメインに考える手段もあります。

最近のデジタルカメラには、ファインダーがモニタ画面になっている物が多く発売されています。

そこに透明なフィルムか何かに等測軸3軸を書き貼り付けて、その3軸になるべく近くなるような角度で部品を写すのです。

そうすればその写真をトレースするだけでアイソメ図に近いイラストになります...もちろん完全に写真トレースに頼るとパースが付いているのでアイソメ図になりませんので、そこは多少の修正が必要ですが...。

部品同士の大きさの比較については、写真と対応付けて部分的で良いので簡単なポンチを書いて、代表的な部分だけ寸法を入れておきます。

これは後から部品の大きさ調整に使用するためです。

どちらにしろスケッチと写真撮影は対で考える方が効率的ですね。

では。